「4月に入社したスタッフの中で、チラホラと辞めたいという相談がリーダーに来ているという話を耳にするようになったんです。

合う・合わないはやはりあるから、ある程度そういったことも内包していくべきなんでしょうかね。」

このようなことを口になさる管理職の方が時期的にも増えてきたように思います。

ご存知のように昨今、仕事に対しての価値観の多様化や

企業の人手不足、労働人口の減少を背景に、

新卒だけでなく転職市場も空前の売り手市場となっています。

求人数はかなり増えており転職希望者にとって恵まれた環境です。

とはいっても短期離職をを繰り返すようなタイプは、組織側とするとちょっと敬遠してしまいますよね。

離職を望むスタッフのことだけを考えれば本人の人生だからと

言ってしまえばそれまでなのですが、組織とすると早期離職されるのは、

時間や労力といったあらゆるコストを無駄にしているということと同義と捉えていらっしゃる方が大半でしょう。

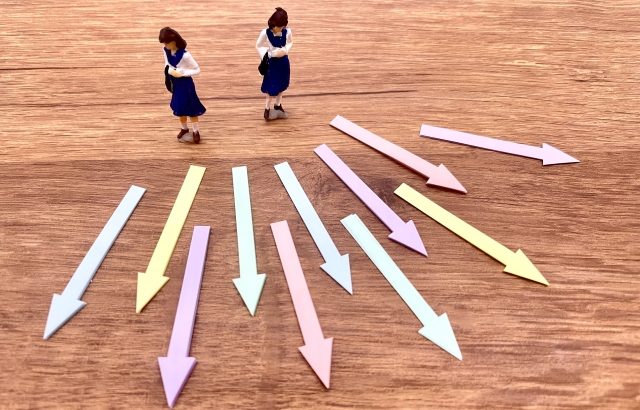

そこで今回は、早期離職をしやすいタイプとその予防策についてご紹介したいと思います!

まず、早期離職をしやすいタイプには

①教えてもらって当たり前タイプ

特徴:会社や上司、先輩が部下に教育することを「当たり前」だと考えている

自分の希望どおりに上司や先輩に対応してもらえないと、不満を感じる

②隣の芝が青く見えるタイプ

特徴:友人や知人の話を聞いて、すぐに感化されてしまう

人の話の「良い部分」にだけ影響されてしまい、「悪い部分」を参照しない

③意識は高いタイプ

特徴:「意識(希望)」は高いが、「行動(努力)」が伴っていない

「楽しそうな仕事」や「目立つ仕事」ばかりを求め、仕事に優劣をつける

このようにざっくりと3タイプに分類されます。

「アイツはこのタイプかもな・・・」などと

想像しながら読んでみると、より自分事にしやすくて良いかもしれませんね。

分かりやすくなるようにタイプは分けてみましたが、3タイプに共通することとして

・物事を自分都合(自分視点)で捉えている

・行動の起点が自分ではなく、環境からの刺激によって取られるものであるというのがあります。

この共通点を踏まえると根本的な対策はそれほど大差ないように思います。

それは他者の視点を作らせることと、自分で行動させることです。

上司側の具体的なアプローチとしては

・他者の視点を作らせるために「もしも~さん(ほかのスタッフ)の立場だったら、あなただったらどうする?」というポジションを転換させる問いかけをする。

・行動の発信源を自分にさせるために「あなただったらどうする?」を問い、大筋として外れてなさそうだったらやらせて結果を必ず報告させる。このふたつをやってみるとよいでしょう。

このアプローチを継続することで、スタッフ自身に自分以外の人はどう捉えているのかを考える間合いと

自分が環境刺激に左右されて言動をとっていたことに気づき、一体自分はどうしたいんだろう?

と自問する間合いというふたつの間合いを育むことができます。

これにより、感情的・反射的に物事を判断するのではなく

自ら考えて意見をもち、行動するサイクルが構築されます。

「そこまで面倒みなきゃならないのか・・・」

と辟易としてしまうこともあるかもしれませんが、自分で状況を打破する機会を作るからこそ、組織に対しての帰属意識の高まりや定着という結果をもたらす可能性を高めることが出来ると思います。

ぜひトライなさってみてください!

人事コンサルタント

金森 秀晃